HOME > 用途・事例紹介 > お役立ち記事一覧 > 中とじ製本とは?メリットやデメリット・データ作成時の注意点を説明

中とじ製本とは?メリットやデメリット・データ作成時の注意点を説明

中とじ製本とは?メリットやデメリット・データ作成時の注意点を説明

印刷物を製本する方法には、いくつかの種類があります。その中でも、中とじ製本はページ数の少ない印刷物でよく使用される製本方法です。

この記事では、中とじ製本に向いている用途や特徴、他の製本方法との違いなどをご紹介していきます。

製本時の注意点もご紹介していますので、実際に中とじ製本を行う際にも役立ちます。印刷物の製本に中とじ製本を検討している方や、どの製本方法がよいのかわからないという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

- 1.中とじ製本とは

- 2.中とじ製本のメリット

- 2-1.ページを奥まで開ける

- 2-2.低コストで作成できる

- 2-3.少ないページ数でも製本できる

- 3.中とじ製本のデメリット

- 3-1.ページ数に制限がある

- 3-2.ページ数が多いと強度は下がる

- 3-3.背表紙を作れない

- 4.他の製本方法との違い

- 4-1.平とじ

- 4-2.無線とじ

- 4-3.網代とじ

- 5.中とじ製本のデータを作成する際の注意点

- 5-1.見開き中央の写真や絵にズレが生じる

- 5-2.小口の裁断で文字が切れないようにする

- 6.製本なら「オルフィス」がおすすめ

- 7.まとめ

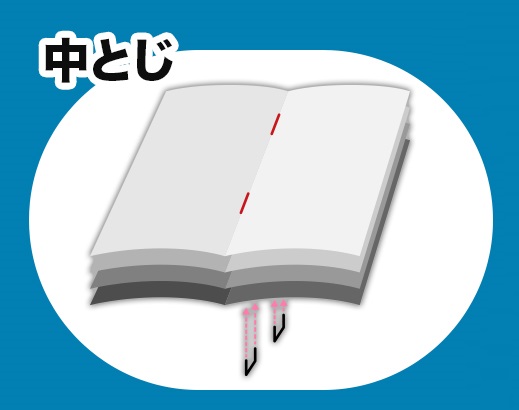

1.中とじ製本とは

中とじ製本とは、印刷物(用紙)を重ねて2つ折にした中央の折り目を、針金や糸で固定する製本方法です。

中とじ製本でも、ホチキスなどによって針金で固定したものを「針金とじ」、糸で固定したものを「ミシンとじ」と呼びます。背表紙がないのが特徴で、針金や糸のみで固定するため、ページ数の少ない冊子の製本に向いています。

具体的には、ページ数が少ない傾向がある、以下のような印刷物で使用されることが多いです。

● パンフレット/商品カタログ

● プログラム

● 会社/学校案内

● 企画書

● 社内報/会報誌

● フリーペーパー

● 同人誌

上記のような冊子であっても、ページ数が60ページより多ければ他の製本方法を選択するべきです。印刷物のページ数に合わせ、製本の方法を選びましょう。中とじ製本以外の製本方法は、後ほど紹介します。

2.中とじ製本のメリット

中とじで製本すると、以下のようなメリットがあります。

● ページを奥まで開ける

● 低コストで作成できる

● 少ないページ数でも製本できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

2-1.ページを奥まで開ける

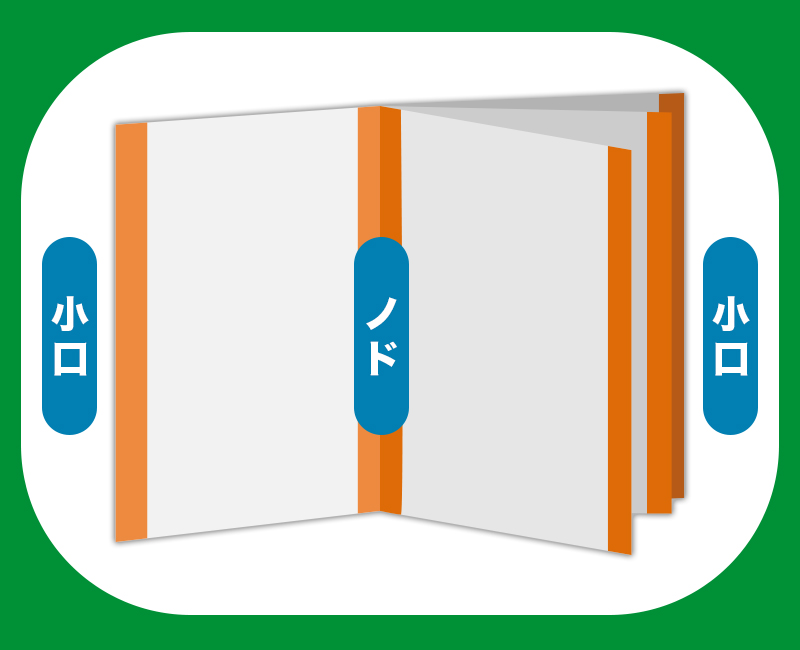

中とじ製本は背表紙がなく、「ノド」と呼ばれるとじ代の部分を奥まで完全に開けます。

見開きページの真ん中が隠れないため、1枚のつながったページとして見られるのが特徴です。見開きで写真やイラストを印刷した場合に画像が切れないため、特にパンフレットや商品カタログに向いています。

例えば、施設案内のマップなどは、左右のページを広く使って掲載すると見やすくなるでしょう。

2-2.低コストで作成できる

他の製本方法と比べて工程が少ないため、低コストで作成が可能です。

中とじ製本は用紙を重ねて針金や糸でとじるだけで、糊なども使いません。1冊あたりの作業工程が少なく、印刷する部数が多いほど他の製本方法より低予算で製本ができます。

そのため、会報誌など大量に印刷する冊子には、中とじ製本がおすすめです。

2-3.少ないページ数でも製本できる

中とじ製本はページ数が多い場合は不向きである一方で、少ないページ数でも製本できるというメリットがあります。

ページ数が少なすぎると、糊を使用する製本方法は選択できません。中とじ製本であれば冊子にするために無理にページ数を増やす必要はなく、少ないページ数の印刷物も冊子にして届けることができます。

3.中とじ製本のデメリット

中とじ製本には以下のようなデメリットもあります。

●ページ数に制限がある

●ページ数が多いと強度は下がる

●背表紙を作れない

それぞれのデメリットについて、詳しく解説します。

3-1.ページ数に制限がある

中とじ製本では、ページ数に制限が生まれます。

中とじ製本は重ねた用紙を半分に折って製本するので、裏表に印刷された1枚の用紙が4ページになります。そのため、必ず4の倍数のページ数でしか製本できません。ページ数が4の倍数にならない時には、白紙のページを入れて調整します。

白紙ページを入れたくない場合は、文字のレイアウトを変更したり、イラストや画像を挿入したりして、最後のページが4の倍数になるように調整が必要です。

3-2.ページ数が多いと強度は下がる

ページ数が多い印刷物を中とじ製本すると、強度が下がります。

中とじ製本は糊を使用せず針金や糸のみでページを固定しているため、ページ数が増えるとしっかりと固定できなくなります。用紙の厚みによって強度が下がり、ページがズレたり抜け落ちたりする可能性もあるので注意が必要です。

ページ数が多い冊子を製本する場合は、他の製本方法を検討することをおすすめします。

3-3.背表紙を作れない

用紙を2つに折って固定する中とじ製本は、背表紙を作ることができません。

背表紙がないとノドを奥まで開いて見開きページを見ることができるというメリットがある一方で、本棚などに立てて並べる際に背表紙で何の冊子か判別できず不便です。

また、背表紙がないと、物理的に頼りなく、自立しにくくなります。立てて保管するにはブックエンドやブックスタンドが必要です。

4.他の製本方法との違い

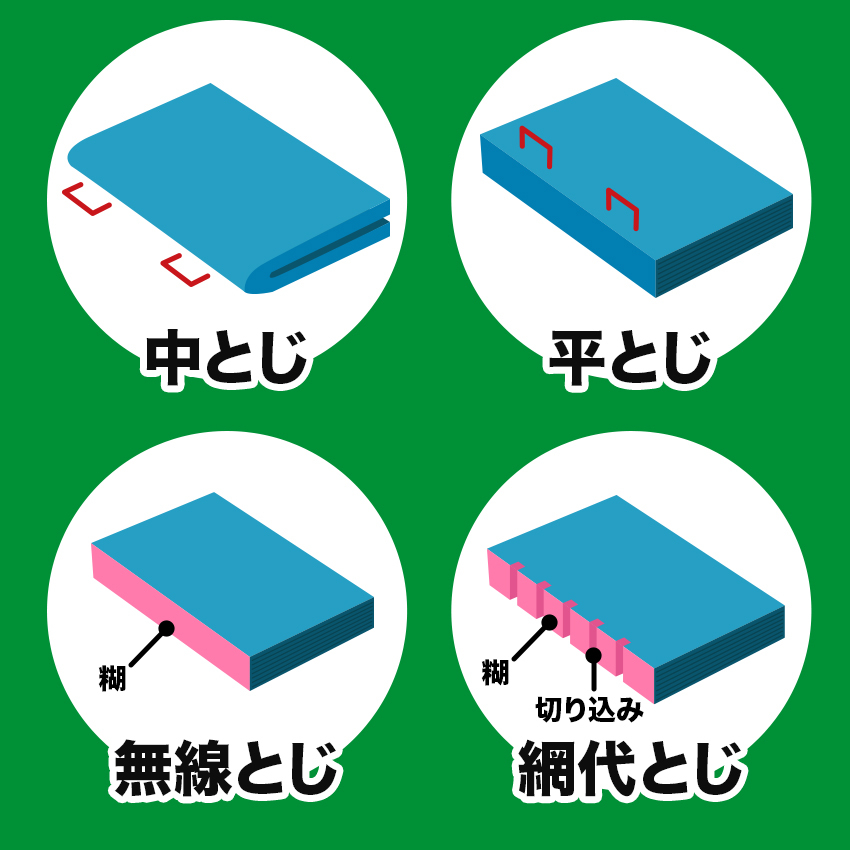

中とじ製本の他には以下のような製本方法があります。

●平とじ

●無線とじ

●網代とじ

それぞれ中とじ製本とはどう違うのでしょうか。他の製本方法と中とじ製本の違いを解説します。

4-1.平とじ

平とじ製本は、重ねた用紙のノドから5mmほどの位置を固定する製本方法です。

固定はホチキスの針金で2~3箇所をとめるのが一般的です。そのため「針金とじ」や「ホチキス留め」などと呼ばれることもあります。

文房具のホチキスと針があれば簡単に製本できるため、会議の資料を製本する際などによく使用されます。家庭用ホチキスで留めた製本だと中とじより簡易的な印象ですが、背表紙の部分を糊で固めて厚めの紙で表紙をつけることにより、中とじよりきちんとした印象の冊子にすることも可能です。

平とじでは、製本できる最大ページ数は使用するホチキスの針によって決まります。業務用の針を使用すれば、中とじよりも対応できるページ数が多くなります。

ただし、背表紙側のとじ代が5mmほど発生するため、中とじのように見開きを目いっぱい開くことはできません。また、印刷する部数が多くなると、中とじと比べてコストがかかってきます。

4-2.無線とじ

無線とじは、紙を1枚ずつページ順に重ねて、背の部分を接着剤で固定する製本方法です。「くるみとじ」とも呼ばれています。

無線とじでは、本文の印刷ページをまず固定し、最後に表紙と背表紙となる用紙でくるみます。

また、無線とじには「並製本」と「上製本」の2種類があります。

並製本は、本文の紙と同じ用紙を表紙に使用したもので、「ソフトカバー」とも呼びます。

一方、上製本は「ハードカバー」とも呼び、本文の印刷された紙とは別の厚い用紙を表紙として使用したもので、高級感がある仕上がりとなります。

無線とじのページ数は、印刷会社によってルールが異なるので注意が必要です。ページ数が2の倍数であれば製本可能である場合や、8の倍数になるように指定がある場合があります。製本の依頼時には確認をしましょう。

中とじと比べかなり強度があり、1,000ページ前後まで製本可能です。ただし、ページ数が少ないと綺麗に背表紙が作れないため、ページ数が少ない際には向きません。また、中とじと比べ、製本コストもかかります。

そのため、無線とじは、小説やカタログなど、ある程度のボリュームがあり、特別感や高級感を出したい冊子の製本に適しています。

4-3.網代とじ

網代とじは無線とじの1種です。

本文が印刷された用紙を重ね、背表紙となる部分に切り込みを入れ、そこに糊を浸透させて固定します。最後に表紙となる用紙でくるみ、冊子が完成します。

通常の無線とじよりさらに強度があるのが特徴です。中とじのように180度ノドを開くことはできませんが、平とじと比べ無線とじ・網代とじはノドを奥まで開ける構造になっています。

そのため、中とじでは製本できないページ数の多い冊子で、見開きのイラストなどがある場合には無線とじか網代とじを使用します。

特に分厚い文庫本や漫画雑誌では、網代とじが採用されることが多いです。

5.中とじ製本のデータを作成する際の注意点

中とじ製本のデータを作成する際に注意するべきポイントは、以下の2点です。

●見開きの中央の写真や絵にズレが生じる

●小口の裁断で文字が切れないようにする

それぞれ詳しく解説します。

5-1.見開き中央の写真や絵にズレが生じる

針金や糸で固定する見開きの中央部分には、若干のズレが生じます。

中とじはノドを開ききることができるため、見開きでページをレイアウトできるのが特徴です。しかし、製本する際に中央が多少ずれるため、写真の目の部分が中央の折り目の真横にあったり、細かな文字が配置されていたりすると、デザインに支障が出る可能性があります。

見開きページをデザインする際には、若干のズレが発生しても支障がないように注意しましょう。

5-2.小口の裁断で文字が切れないようにする

小口の裁断をする際に、文字が切れてしまわないように注意が必要です。

ページを開いた左右の紙の端を「小口」といいます。

製本後には、ページを揃えるために小口を裁断します。そのため、小口ギリギリに文字を印刷すると文字が切れてしまう恐れがあります。

中とじ製本は、重ねた用紙を2つ折りにするという構造上、用紙が増えるほど紙の厚み分外側のページが短くなり、中央のページがはみ出てしまいます。

この用紙のばらつきを、小口を裁断することによって揃え、綺麗な冊子に整えるのです。

そのため、裁断することを想定して用紙の端から5mmほど離して印刷するようにデザインをレイアウトしておきましょう。

6.製本なら「オルフィス」がおすすめ

冊子作成の内製化をご検討している方には、高速インクジェットプリンター『オルフィス』シリーズをおすすめします。

オルフィスにオプションの「ORマルチフィニッシャーM」を接続すれば、印刷会社に依頼せずとも手軽に自動で中とじ製本が作成できます。こちらのプリンターでは、最大で用紙20枚、80ページ*1の中とじ製本が可能です。また、表紙ページを本文ページとは別の用紙にプリントすることもできるため、高級感を演出した冊子に仕上げられます。

- 写真はオルフィスGL9730にオプションのORマルチフィニッシャーM、マルチフィニッシャー紙折ユニットを接続したものです。

さらに、オルフィスのプリンターは、無線とじ製本にも対応しています。

オプションの「くるみ製本フィニッシャー」を接続すれば、厚さ30mm、約600ページ*2までの無線とじ製本が可能です。こちらは背表紙にタイトルを入れる機能もあり、本格的な冊子制作に活用いただけます。プリントから製本まで自動化されているため、手間をかけずに製本が完了します。ステープルでは難しい多ページの製本も、オフィスで簡単に作成できるのが魅力です。

- 写真はオルフィスGL9730にオプションのくるみ製本フィニッシャーⅡを接続したものです。

7.まとめ

中とじ製本とは、用紙を重ねて2つ折りをし、中央の折り目を固定する製本方法です。パンフレットなどの少数ページの製本に向いており、ノドを奥まで開けるため見開きページを自由にレイアウトできるのが魅力です。ページ数が増えると中とじ製本では強度が落ちるため、カタログなどページ数の多い冊子の作成には、背の部分を糊で固める無線とじ製本がおすすめです。

高速インクジェットプリンター『オルフィス』には、中とじ製本を作成する「ORマルチフィニッシャーM」や、無線とじ製本を作成する「くるみ製本フィニッシャー」といったオプションがあります。どちらも印刷から製本までを自動で行うため、印刷会社に依頼せずともオフィス内で冊子の作成が可能です。

冊子を作成する際には、記事の内容を参考にし、ページ数や用途にあった製本方法を選択して失敗のないよう製本しましょう。

- *1:理想用紙IJ(85g/m2)使用時。表紙付けした表紙を含む。

- *2:理想用紙IJ(85g/m2)使用時。

製品に関するお問い合わせとカタログのご請求はこちらから

受付時間

10:00〜12:00 13:00〜17:00

(土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く)

製品に関するお問い合わせとカタログのご請求はこちらから

受付時間

10:00〜12:00 13:00〜17:00

(土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く)