理想科学は、使用済みカートリッジの再資源化や回収した製品や部品の再生処理などさまざまなリサイクルに取り組んでいます。

同じように、限られた資源を大切に使っていた江戸時代、どんなリサイクルが根付いていたのでしょうか。

ABOUT ─持続可能な社会に欠かせない考え方─

リサイクル(recycle)とは「再循環」のこと。一度誰かが手放したものを別の人が買い取って使い続けたり、完全に使い切った上で再資源化し、新しい製品に生まれ変わらせることなどを指す。リデュース(reduce:減量)、リユース(reuse:再使用)と合わせて3Rと呼ばれ、持続可能な社会のために現代では欠かせない考え方となっている。

HISTORY ─“リサイクル”が当たり前だった江戸時代─

昔から資源の少なかった日本では、「あるものを大事に使い続ける」という習慣が根付いていた。特に多くの町人たちが密集して暮らしていた江戸の町では、生活の知恵としてさまざまなリサイクルが生まれていった。

COLUMN 1

「ちり紙交換」の原型!? 専門業者が丁寧に回収していた「紙くず」

浮世絵や草紙(絵入りの読み物)など、江戸庶民が愛した娯楽には紙が不可欠だった。印刷物となって消費された紙は、町を歩く「紙くず買い」に買い取られるか「紙くず拾い」に拾われ、古紙問屋にわたり、漉き直し業者によって再生紙としてよみがえった。再生紙は少し黒ずんでいたため、鼻紙やちり紙として使用された。

COLUMN 2

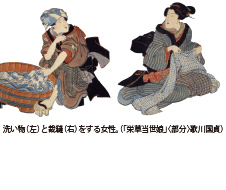

さかんだった古着の売買。布は工夫して最後まで使い切った

古着屋が買い取った衣類は、市場や行商、固定店舗などで販売された。家庭では、汚れた場合は縫い目をほどいて洗い張り(※1)をしたり、破れやほつれは修繕、また体のサイズに合わせて仕立て直すなどし、大切にした(右画像)。最終的にはおむつやぞうきんなどに使った。

※1:反物の状態にして洗った後、板の上に張り、しわをのばして乾燥させる着物の洗濯方法。

〈取材協力〉江戸東京博物館

東京の歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場として平成5(1993)年に開館。実物資料や復元模型などを用いて歴史と文化を紹介する常設展のほか、年に5〜6回の特別展、そのほか体験教室なども開催している。

※平成29年10月1日(日)〜平成30年3月31日(土)は改修工事のため全館休館予定。

『理想の詩』をお届けします。

本誌の定期送付(無料)をご希望の方は、ホームページの講読申し込みフォームまたは、ハガキに郵便番号、住所(希望送付先* 日本国内に限ります)、氏名(フリガナ)、電話番号をご記入の上、下記までお申し込みください。

| ・お申し込み先(ハガキ) 〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル 理想科学工業株式会社 広報部『理想の詩』編集係 |